「いつごろから?」「いくらくらい?」「どのように?」など、子どもに渡す“お小遣い”について、悩まれることもあるのではないでしょうか?

さらに親としては、子どもにお小遣いを通じて、お金の大切さや、計画性も学んで欲しい!と欲張りな考えもあり、少し調べてみました。

お母さん友達から聞く悩みの声・・・

・他の家庭はいくら渡しているんだろう?

・毎月定額で渡した方がいいのか? 必要といわれた時に都度渡すか?

・お手伝いなどで働いた対価として渡していいの? など。

特に中学生や高校生になると行動範囲が広がるため、悩みが増えるようです。

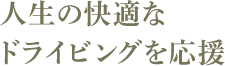

いつ頃から渡しているの?子どもは何に使っているの?

小学校1年生から渡し始める家庭が多いようですが、小学校1年~4年の頃は定期的に渡すより必要時に時々渡し、小学校高学年以上になると月額で渡すようになるケースが多いようです。

せっかくお小遣いを渡すなら、「子どものため」になる渡し方をしたいですよね。子どもにねだられるまま、ねだられる金額を渡していては、お金を使う練習にはなりません。

お小遣いを使って、いざ大人になった時に困らないように、“上手にお金と付き合えるようになるための練習”をさせましょう。

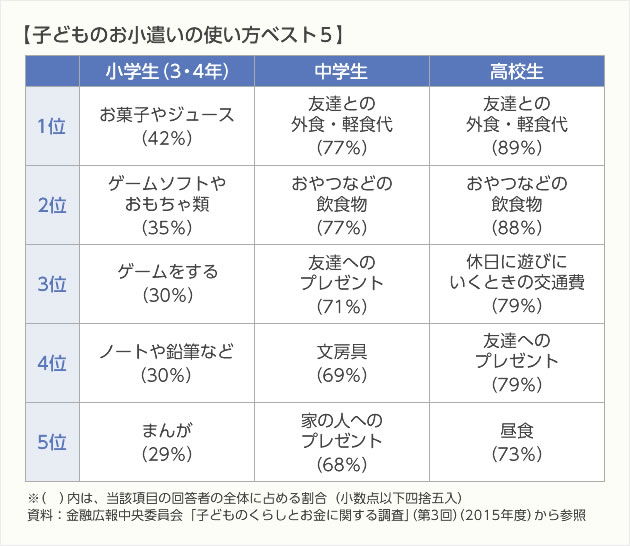

お小遣いの渡し方のパターン

お小遣いの渡し方には一般的に定額制と報酬制、2つを組み合わせて渡すパターンがあります。またそれぞれのメリット・デメリットがあるので、どの方法で渡すのかは家庭の考え方や方針、子どもの性格など様々なので、家族で話し合って決めるのが一番だと思います。

個人的には家族のお手伝いをするのは当然で、「お手伝いにお金は必要ない」と考えていましたが、子どもの頃にお手伝いでお小遣いを貰っていたというお母さんから「最初はお小遣い欲しさで手伝っていたけど、しばらくすると家事の大変さを知ったり、こうすれば効率よく家事ができるんだ、とか考えるようになれたよ。親から手伝ってと言われてもなかなか手伝わないけど、お手伝いをするきっかけにはなった。」という話を聞き、報酬制も導入してみようかなと思ったり。

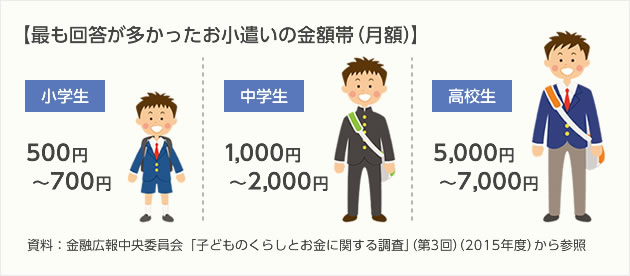

世代別で見るお小遣いの額

高校生になると1万円以上渡しているとの回答もあり、家庭によって差があるようです。

お小遣いの額の決め方

学年×100円や年齢×100円というような家庭もありますが、決まりがあるわけではありません。

【決め方のポイント】

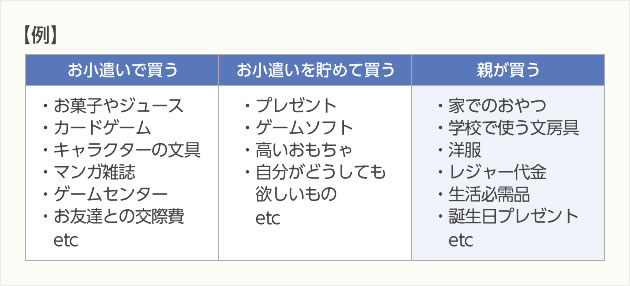

ポイント1:お小遣いで買う物を決める

ポイント2:子どもが管理できる金額にする

子どもがお小遣いで買う物、親が買う物はあらかじめ線引きをしておくことがお勧めです。線引きをしておくことで、子どもが自分でお小遣いを使うための計画を立てやすくなります。

また低学年のうちは高額を管理するのは難しいようで、子どもがしっかりとお金を管理できる金額にしましょう。

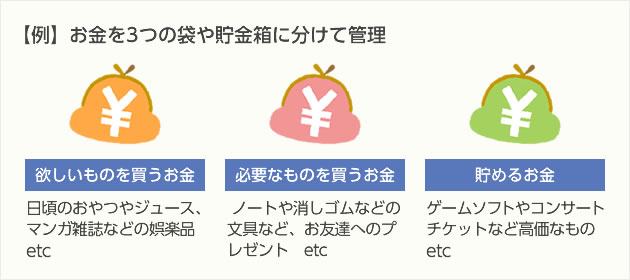

お小遣いの管理のしかた

子どもにお小遣いを渡しておしまいではなく、使い方についてもアドバイスしてあげましょう。

お小遣い帳をつけて管理できるようになるには時間がかかります。子どもだけに任せておかず、根気を持って子どもに付き合うのも大切ですね。

お小遣いはお金の使い方を学べる絶好の機会です!小学生のうちからやりくりを学んでおくことが、将来のお金の管理能力にも繋がってきます。

特に最近はネット決済や電子マネーなども普及し、お金の動きが見えなくなってきています。スマホのゲームで課金しすぎた!ということのないように、お小遣いを通じて将来に上手にお金の使い方ができるよう、しっかりと練習をさせていきたいですね。

一覧に戻る

一覧に戻る